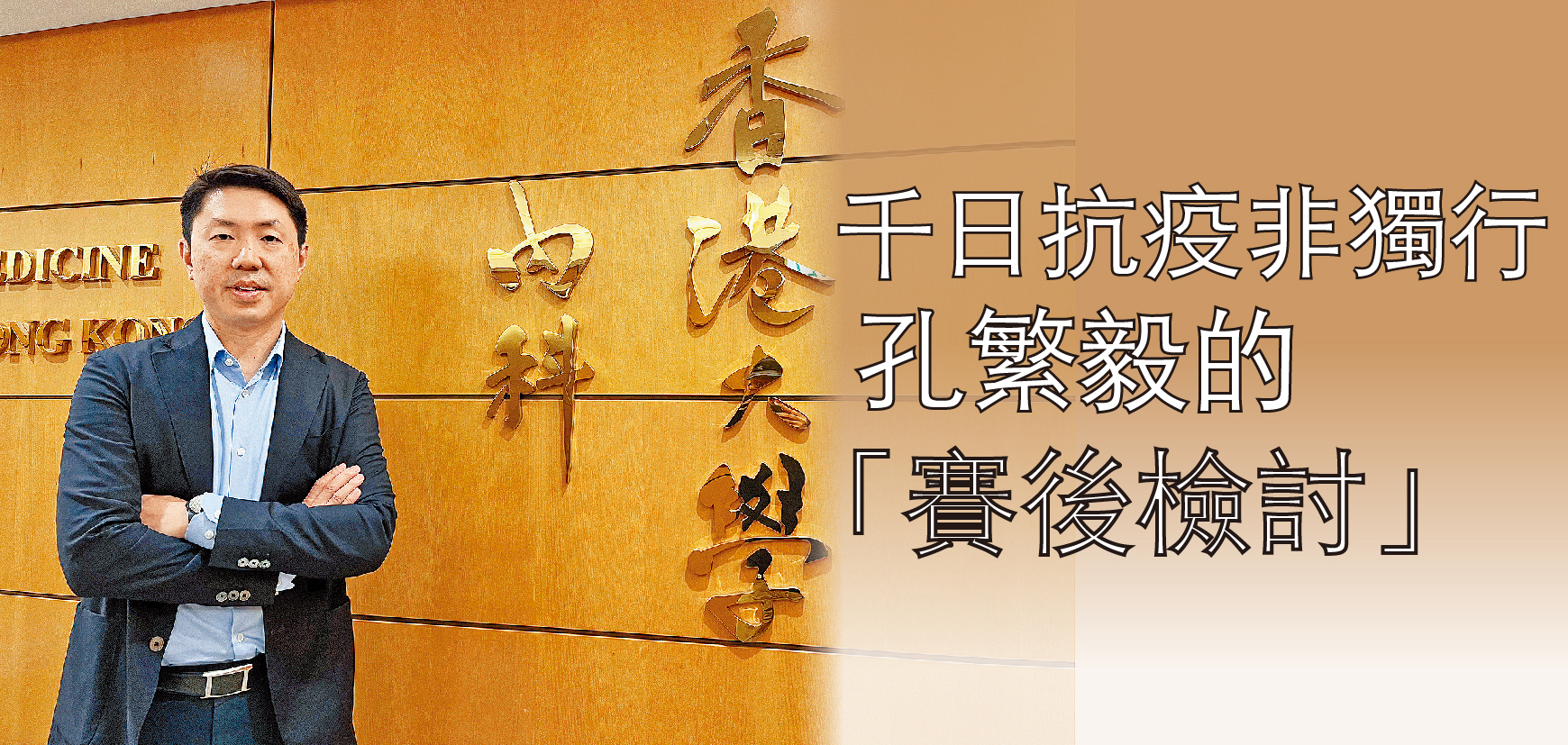

千日抗疫非獨行 孔繁毅的「賽後檢討」

People

隨着新冠肺炎應變級別調低,港大學者孔繁毅等政府抗疫專家顧問功成身退。過去二十年,孔繁毅是本港傳染病學的中堅人物,從2003年在最前綫為沙士病人看症,到近年坐鎮多個疫苗委員會從幕後督師,由球員晉身領隊的他,趁疫情暫告一段落作「賽後檢討」。回顧千日疫情,他坦言,「第一至第四波都守得好,更有信心贏,可是第五波時遇上傳播力極強的病毒,加上院舍長者疫苗接種率低,終釀大爆發」,力促未來提高長者疫苗接種率,並增加醫護人員及病房數量。他形容,抗疫是「無休止的戰爭」,盼勉勵港人一起同行。

五十一歲的孔繁毅是香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授,本身亦是肝腸科專科醫生。去年7月,他獲委任為政府抗疫專家顧問團成員,與恩師港大微生物學系講座教授袁國勇等人,就疫情向政府提出意見。此外,他亦是「新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會」的共同召集人,以及「疫苗可預防疾病科學委員會」和「新冠疫苗顧問專家委員會」的成員,角色吃重。上月初卸任政府專家顧問,雖任期不足一年,但他慶幸社會復常。疫情過去,他如常到診所看症,又繼續在實驗室做科研工作,並受邀到不同機構分享抗疫經驗。

應對病毒是鬥智鬥力的持久戰,孔繁毅三年來馬不停蹄,曾有一年半沒放假。在他眼中,本港在新冠病毒防控上,由第一波至第四波都守得好,更有信心贏,「惟第五波時遇上傳播力極強的變異病毒株Omicron,加上院舍長者疫苗接種率低,短時間暴露了香港醫療系統的缺陷,終釀大爆發。」對最終失守,他不無惋惜,並稱新冠病毒極其狡猾,「當時有人注射兩針疫苗後仍是無效,病毒會不停變異,疫苗只能防重症、防死亡,但不能防傳染。」

家屬拒讓長者打針 釀大爆發

過去二十年,孔繁毅與沙士、豬流感、中東沙士等傳染病「交手」,從昔日深入前綫為沙士病人醫治,到現時幕後督師,孔繁毅有如由球員晉身領隊,他作「賽後檢討」,指2020年初已知疫情與冠狀病毒有關,引用沙士經驗早作部署。2021年疫苗推出,他負責推動疫苗接種,但市民態度有保留,更擔心注射後出現不良反應。因深信疫苗接種率愈高,預防性愈強,為釋疑慮,他屢向公眾解釋,最終不少成人接種,奠定社區防禦網,惟部分市民不讓家中或住院舍的長者接種,埋下第五波爆發的伏綫。

他憶述,最嚴峻是去年1月尾及2月初農曆年前後,「當時不少安老院舍長者入院,他們都未打針,單在瑪麗醫院便有二百多名病人留院,大部分肺已花,出現嚴重肺炎。」同一時間,明愛醫院也上演大批長者在急症室外輪候入院的慘況。

醫療漏洞

新冠疫情反映了醫療系統的缺點,孔繁毅期望,政府日後能增加人手,協助堵塞安老院舍疫苗接種率低的漏洞,並根治內科病房缺牀、缺人手的問題。他指,病牀不足大大增加醫護人員的工作量,亦加劇人手流失,「即使多有愛心和熱誠,都會捱不住,有人轉部門,有人投身私家醫院。」他建議,當局在每所醫院增加兩個內科病房,「加牀、加醫生、加護理人員,增加晉升機會,改善工作環境,才能留住人手。」

與新冠相比,孔指最難忘還是沙士一役,「當時掌握不到病理及傳播方式,亦無藥物。」然而沙士啟發他對病毒研究,堪稱事業轉捩點,「沙士前只想做一個好的臨牀醫生,但沙士後在袁國勇教授啟發下對臨牀科研產生興趣。」現時他的科研工作,亦繼續集中新冠、流感,以及其他上呼吸道病毒的疫苗及藥物研究。他建議,當局將十五價、二十價肺炎鏈球菌疫苗和呼吸道合胞病毒疫苗等,納入高危人士如長者及長期病患者疫苗接種計畫,通過預防感染,減低發病及入院率,避免去年逼爆醫院事件重演。

盼增資源一條龍生產疫苗

現時處於所謂「第六波疫情」,他指若已接種疫苗,即使感染亦多數出現較輕症狀。不過,他說現時的疫苗不能在上呼吸道產生足夠黏膜抗體,病人仍會感染病毒,雖然重症及死亡率減低,但若要防止病毒傳播,便要研發噴鼻式疫苗及發展呼入式疫苗,增加上呼吸道黏膜的免疫能力,當中噴鼻式疫苗已完成二期臨牀研究。近年,港府大力推動創科,而港大的研發屢創佳績,孔繁毅希望當局增撥資源,在香港設立由研發、製造到臨牀測試的一條龍疫苗生產綫,自行生產疫苗及藥物。

孔繁毅的專長是臨牀研究及轉譯研究,將自身研發的藥物或疫苗,應用於病人身上作臨牀測試。他主要負責臨牀研究部分,觀察病人使用藥物和疫苗後的反應。多年來,他研發治療豬流感的血漿療法、利用微型針嘴皮下注射增加抗體數量、注射疫苗前塗治疣藥膏增加吸收,以及干擾素「三聯療法」治新冠等,成果甚豐。

他說,行醫受曾當護士的母親影響,亦與自己愛科學有關,在科研的嚴謹則受曾執教大學電腦學系的父親啟發。他感性說道,感恩多年來見到無數病人出院,但亦有血癌病人、沙士及新冠病人不幸離世,遺憾之餘,亦慶幸能陪對方走過最後一程。

作為英超球隊利物浦的忠實擁躉,孔繁毅指抗疫是無休止的戰爭,更引用利物浦的會歌「You'll Never Walk Alone(你永遠不會獨行)」,勉勵港人「抗疫路上永不孤單,大家一起同行」。